導入:NotebookLMとは何か?

NotebookLMは、Googleが提供するAI(人工知能)ベースのツールで、ユーザーがアップロードした資料(PDF、テキストファイル、WebページのURL、YouTube動画、音声ファイルなど)を基に、情報を整理したり、質問に答えたりする「自分専用のAIリサーチアシスタント」です。普通のチャットAI(例:ChatGPTやGemini)とは違い、インターネット全体の知識ではなく、ユーザーが指定した資料だけを使って回答するので、信頼性が高く、誤った情報(ハルシネーション)が少ないのが特徴です。

このツールは無料で使え、GoogleアカウントがあればWebブラウザからアクセス可能。有料版(NotebookLM Plus)もありますが、基本機能は無料で十分です。主な用途は、資料の要約、分析、アイデア出しなどですが、特に「壁打ち機能」が注目されています。「壁打ち」とは、テニスの壁打ち練習のように、一人でアイデアを投げかけて返ってくるものを利用して思考を整理する手法のこと。NotebookLMでは、AIを相手に資料に基づいた対話をして、考えを深めたり、新しい視点を得たりします。

壁打ち機能の概要

壁打ち機能は、NotebookLMのチャット機能を中心に使います。ユーザーが資料をアップロードし、AIに質問やアイデアを投げかけると、AIが資料から根拠を引いて返答します。これを繰り返すことで、思考がクリアになり、一人では気づきにくいポイントが見えてきます。最大の利点は、回答に「引用」(資料の該当箇所へのリンク)が付くので、事実確認が簡単。資料以外の知識は使わないため、プライベートな情報も安心して扱えます。

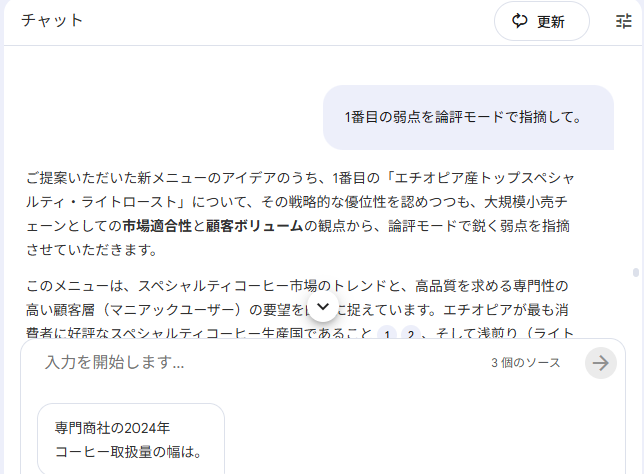

最近のアップデートで、「論評モード」という新機能が追加され、AIがより積極的にフィードバックを与えるようになりました。例えば、ユーザーのアイデアを批判的に分析したり、代替案を提案したりします。これにより、AIは「最強の壁打ち相手」として機能します。

壁打ちは、ビジネス、学習、日常のアイデア整理に便利。資料がない場合、Web検索提案機能で関連情報を追加できますが、基本は自分の資料中心です。

壁打ち機能のメリット

- 信頼性が高い: 資料ベースなので、AIの創作が少なく、根拠付き。

- 思考の整理: 一人で悩むより、対話で多角的な視点を得られる。

- 効率化: 散らばった情報を一括管理し、短時間でまとめられる。

- プライバシー保護: アップロード資料はAIの学習に使われず、安全。

デメリット

- 資料依存: 資料の質が悪いと、回答も限定的。

- 制限: 無料版ではノートブック数やクエリ回数に上限あり(有料で拡張)。

- 慣れが必要: 最初は質問の仕方がコツがつかみにくい。

無料版の制限事項

| 項目 | 制限内容 |

|---|---|

| ノートブック数 | 最大100個 |

| ソースファイル数 | ノートブックあたり50個 |

| 1日のチャット回数 | 最大50回 |

| 音声生成回数 | 1日3回まで |

| ファイルサイズ | 1ファイルあたり50万語まで |

壁打ち機能の使い方:ステップバイステップ

NotebookLMの壁打ちを始める手順を、箇条書きでまとめます。初心者でも簡単に試せます。

ステップ1: アカウント準備

- GoogleアカウントでNotebookLMのサイトにアクセス。

- ログインして、「+ 新規作成」ボタンをクリックし、ノートブックを作成(ノートブックは資料のフォルダのようなもの)。

ステップ2: 資料のアップロード

- ドラッグ&ドロップでPDF、テキスト、URLなどを追加 例: ビジネスなら企画書PDF、学習なら論文や教科書。

- 資料がない場合、右上の「提供元を見る」でWeb検索提案を使い、関連情報を追加。

ステップ3: チャットで壁打ち開始

- 下部のチャット欄に質問やアイデアを入力(例: 「この資料の要点をまとめて」)。

- AIが回答し、引用を表示。

- 気に入ったら「メモに保存」で右側に固定。

- 壁打ちを続ける: 返答に対してさらに質問(例: 「このアイデアの弱点を指摘して」)。

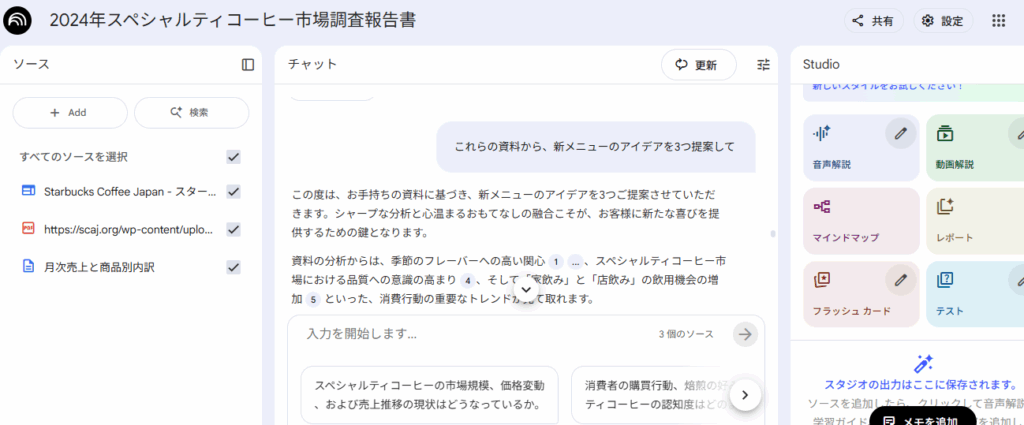

ステップ4: 追加機能の活用

- マインドマップ: 資料を視覚的に整理(クリックで詳細表示)。

- 音声概要: AIがポッドキャスト風に説明(論評モードで議論形式)。

- レポート生成: 要約やブログ形式で自動作成。

- 終了後: ノートブックを共有したり、エクスポート。

ステップ5: 注意点

- 資料更新時は再アップロード。

- 論評モードを使う場合、チャットで「論評モードで答えて」と指定。

- これで基本操作は完了。10分もあれば初回セットアップできます。

具体例:壁打ち機能の活用シーン

日常や仕事の具体例を挙げます。各例で、どんな資料をアップロードし、どう壁打ちするかを説明。

例1: 新規事業アイデアの壁打ち(ビジネスパーソン向け)

あなたがカフェの新メニューを考えているとします。資料として、市場調査レポートPDF、競合カフェのWebページURL、過去の売上データをアップロード。

- チャット: 「これらの資料から、新メニューのアイデアを3つ提案して。」

- AI返答: 「1. 健康志向のスムージー(市場調査から20代女性の需要高)。引用: レポートp.5。2. 季節限定デザート(競合分析から差別化)。3. コラボメニュー(売上データから人気傾向)。」

- 壁打ち続き: 「1番目の弱点を論評モードで指摘して。」

- AI: 「弱点: 材料コスト高(資料p.10)。代替: 地元食材使用でコストダウン。」

これでアイデアが洗練され、一人で考えるより効率的。結果、提案書骨子が短時間で完成。

例2: 就職活動の志望動機整理(学生向け)

志望企業の採用ページURL、IR資料PDF、自己分析メモテキストをアップロード。

- チャット: 「企業の求める人物像と私の強みをマッチングさせて。」

- AI: 「求める像: 創造性とチームワーク(URL引用)。強み: プロジェクト経験(メモ引用)。貢献例: 新企画でチームをリード。」

- 壁打ち: 「志望動機のドラフトを作成して。」

- AI: 「私は貴社のイノベーション文化に惹かれ、自分の経験を活かして…(詳細ドラフト)。」

これにより、漠然とした志望動機が具体的に。面接練習にも使え、自信がつく。

例3: 論文理解の深掘り(研究者や学生向け)

複雑な論文PDFを複数アップロード。

- チャット: 「共通主張と違いを要約。」

- AI: 「主張: 気候変動の影響(論文1-3引用)。違い: 論文2は経済面強調。」

- 壁打ち: 「〇〇理論を素人向けに説明。」

- AI: 「例: 温室効果は部屋の窓ガラスみたいに熱を閉じ込める…。」

マインドマップで視覚化すると、全体像がわかりやすい。理解が深まり、レポート作成に役立つ。

例4: バックオフィス業務の効率化(会社員向け)

就業規則PDFと申請マニュアルをアップロード。

- チャット: 「育休申請の手順をステップで。」

- AI: 「1. 申請書提出(p.15引用)。2. 上司承認…。」

- 壁打ち: 「よくあるミスを指摘。」

- AI: 「期限超過(例: 産前6週間前)。回避策: カレンダー設定。」

社員からの質問対応が減り、業務時間が節約。

例5: 授業準備の壁打ち(教師向け)

教科書PDFと参考資料をアップロード。

- チャット: 「概念のポイントを3つ。」

- AI: 「1. 定義(p.20)。2. 例(p.25)。3. 応用。」

- 壁打ち: 「生徒の質問例と回答案。」

- AI: 「質問: なぜ? 回答: 例として…(論評モードで深掘り)。」

音声概要でポッドキャスト作成し、授業で活用。

表を使ったまとめ

表1: NotebookLMと他のAIの比較(壁打ち視点)

| 項目 | NotebookLMの壁打ち | 一般AI(ChatGPTなど)の壁打ち |

|---|---|---|

| 情報源 | アップロード資料のみ | インターネット全体 |

| 信頼性 | 高(引用付き、誤情報少) | 中(ハルシネーションあり) |

| 用途例 | 資料分析、正確な整理 | 自由なアイデア出し |

| プライバシー | 高(データ非学習) | 中(使用ポリシーによる) |

| コスト | 無料(有料拡張あり) | 無料/有料 |

表2: 壁打ち機能のメリット・デメリット

| メリット | デメリット | 解決策 |

|---|---|---|

| 思考の多角化 | 資料準備が必要 | Web検索提案を使う |

| 短時間でまとめ | 上限あり(無料版) | 有料版に移行 |

| 視覚・音声ツール連携 | 日本語完全対応だがニュアンス | 質問を明確に |

| ビジネス/学習に特化 | インターネット非依存 | 資料を事前収集 |

表3: 部門別活用例

| 部門 | 資料例 | 壁打ち質問例 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 人事 | 就業規則PDF | 「申請方法は?」 | 社員自己解決促進 |

| 経理 | 精算規程 | 「条件の違いを比較」 | ミス削減 |

| マーケティング | 調査レポート | 「トレンド分析」 | 戦略立案加速 |

| 教育 | 教科書 | 「解説案作成」 | 授業準備効率化 |