以下、ビジネスユーザー、部門担当者でも自動化ツールを作成できる「Google Opal」についてまとめます。

概要・特徴

- Google Labs が開発中の実験的な ノーコード/ヴィブ・コーディング ツール(AI ミニアプリ作成ツール)

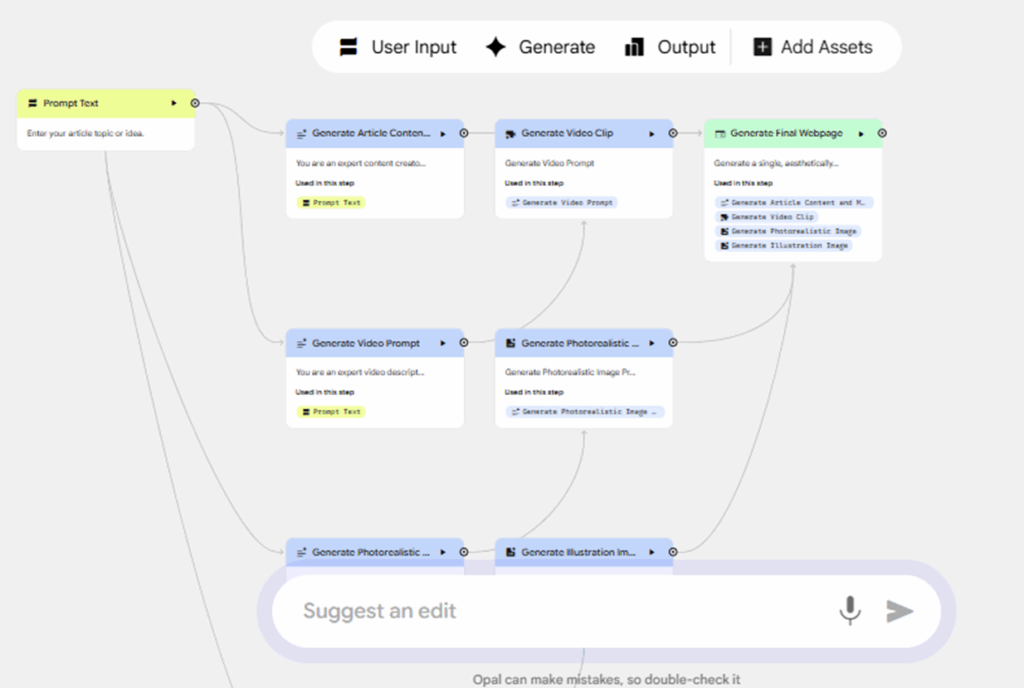

- 自然言語でアプリ仕様を記述すると、内部でプロンプト → モデル呼び出し → 出力をつなぐ 視覚的ワークフロー が自動生成される

- コードを書かなくても、プロンプトを修正・機能追加・手順の並べ替えなどを可視的に編集可能

- 作成したミニアプリは共有リンクを発行でき、他の Google ユーザーに使ってもらうことが可能

- 初期は米国限定ベータ提供だったが、現在は 15か国に拡大(日本も含む)

- Google Workspace/Google Cloud との連携機能も備えつつ開発中

比較表:Opalと従来技術との違い

| 項目 | Google Opal | 従来ノーコード/ローコードツール例 |

|---|---|---|

| ユーザー対象 | 技術者でないビジネスユーザー、部門担当者 | プロやローコード開発者、IT 担当者 |

| 入力インタフェース | 自然言語(日本語/英語で仕様を書く) | GUIでドラッグ&ドロップ、設定フォーム |

| 編集手法 | 視覚的ワークフロー + プロンプト編集可能 | ノード接続、条件分岐、スクリプト追加など |

| 共有/公開 | リンク共有 → Google アカウントで利用可能 | Web アプリとしてデプロイ、権限管理機能あり |

| 開発速度 | 構想から動作アプリまでが高速(2-3分位) | GUI構築+設定+調整の反復が必要 |

| 制約・リスク | ベータ段階ゆえ安定性・セキュリティに注意 | プラットフォーム依存性、スケーラビリティ課題あり |

具体的な活用想定事例

- カスタマー対応支援アプリ

例:「顧客からの問い合わせ内容を入力すると、返信草案を生成」

→ Opal で「問い合わせ → モデル生成 → 返信文出力」というステップを自然文で記述。後から「返信丁寧度を選択できるようにして」など調整も可能。 - ブログ記事自動生成ミニアプリ

例:テーマを入れるだけで、構成案+本文案を出力するアプリを社内で使う。

実際、Opal 利用者がブログ記事生成やサムネイル生成アプリを出しているデモが報告されている - 社内業務効率化ツール

例:月次報告を入れると要約を出す、議事録を入力するとアクション項目を抽出する、など

→ 部門担当者自身が Opal でミニアプリを自作可能に。

以上が Google Opal の概要と事例です。中小企業で使うなら、「IT 部門を経ずに、現場が自ら業務支援ツールをつくる」可能性を開く点が魅力ですが、実用化に当たっては安定性・セキュリティ面の検証が不可欠です。

以下、実際の作成例です。

プロンプト例

ユーザーがプロンプトを入力するとNote記事(5千文字。冒頭に読者を引き付けるタイトル。最後にタグ5つ追加)とプロンプトに基づいた1つの動画と写真調の画像とイラスト調の画像を組み合わせた3枚の画像ができるワークフローを作ってください

生成されたワークフロー

以下、資金繰り改善についてワークフローを実行した結果です。

生成結果

資金繰り改善の羅針盤:企業の成長を支える実践的戦略

資金繰りキャッシュフロー経営戦略財務管理中小企業支援

資金繰りの重要性を解説する動画

企業経営において、「資金繰り」は事業の生命線とも言える重要な要素です。売上は上がっているにもかかわらず、手元の現金が不足し、最悪の場合、黒字倒産に追い込まれる企業も少なくありません。このような事態を避けるため、そして企業の持続的な成長を実現するためには、効果的な資金繰り改善策を講じることが不可欠です。本稿では、資金繰りの基本的な考え方から、具体的な改善戦略、実践のヒントまでを網羅的に解説し、企業の財務体質強化を支援します。

資金繰りとは何か、なぜ重要なのか

資金繰りとは、企業が事業活動に必要な資金を計画的に調達し、運用していく一連の活動を指します。具体的には、現金や預金の流れを管理し、支払い能力を維持することです。売上や利益が計上されていても、実際に現金が入ってくるタイミングと出ていくタイミングにはズレが生じます。このズレが原因で、一時的に手元の現金が不足する「資金ショート」を起こす可能性があります。

資金繰りの良し悪しは、企業の信用力、投資機会の獲得、突発的な危機への対応力に直直接影響します。潤沢な資金があれば、新規事業への投資や設備増強、人材採用といった成長戦略を積極的に実行できます。一方で、資金繰りが悪化すれば、仕入れ先への支払いや従業員の給与支払いが滞り、最悪の場合、事業継続が不可能となる「倒産」に至ることもあります。そのため、経営者は常に資金の流れを把握し、先手を打った対策を講じる必要があるのです。

資金繰り改善の三つの基本原則

資金繰り改善には、大きく分けて三つの基本原則があります。これらの原則を理解し、バランスよく実践することが成功への鍵となります。

- 収入の最大化: 売上を増やし、かつその売上ができるだけ早く現金化されるようにする。

- 支出の最小化: 不要な経費を削減し、支払いを効率化することで現金の流出を抑える。

- 資金の最適化: 資産の現金化や適切な資金調達を通じて、手元資金を常に確保する。

これらの原則に基づき、以下で具体的な改善戦略を詳しく見ていきましょう。

1. 収入を最大化し、入金サイクルを短縮する戦略

a. 売上高の向上と粗利率の改善:

最も基本的な戦略は、売上高そのものを向上させることです。新規顧客の獲得、既存顧客の単価アップ、販売チャネルの拡大などが考えられます。同時に、売上総利益率(粗利率)を高めることも重要です。仕入れ価格の交渉、生産効率の向上、高付加価値商品の開発などにより、売上あたりの利益額を増やし、手元に残る現金を増やす努力をします。

b. 売掛金回収の迅速化:

売掛金は、売上として計上されてもまだ現金化されていない資金です。売掛金の回収が遅れると、資金ショートの原因となります。

- 請求サイトの見直し: 顧客との契約時に、請求から入金までの期間(サイト)を短縮できないか交渉します。

- 回収ルールの徹底: 支払い期日を明確にし、遅延が発生した場合には速やかに連絡を取り、督促を行います。

- ファクタリングの活用: 緊急時に売掛金を金融機関やファクタリング会社に売却することで、早期に現金化する方法です。手数料は発生しますが、即効性があります。

- 信用調査の徹底: 新規取引先に対しては、事前に与信調査を十分に行い、貸し倒れのリスクを低減します。

c. 前受金・手付金の活用:

建設業やシステム開発業など、プロジェクト型の事業では、契約時に一部を前受金や手付金として受け取ることで、プロジェクト開始時点での資金を確保できます。これにより、材料費や人件費などの初期費用を賄い、資金繰りを安定させることが可能です。

資金の流れを示すイラスト

2. 支出を最小化し、支払いサイクルを最適化する戦略

a. 経費削減の徹底:

固定費と変動費に分けて、削減可能な経費を見直します。

- 固定費の見直し: 家賃、人件費、リース料、保険料など、毎月定額で発生する費用は、一度見直せば継続的な削減効果が期待できます。例えば、オフィススペースの最適化、業務のアウトソーシング化、ITツールの活用による業務効率化などが挙げられます。

- 変動費の見直し: 仕入れ費用、外注費、広告宣伝費など、売上に応じて変動する費用です。仕入れ先の見直しや価格交渉、材料の共同購入、無駄な広告費の削減などにより、コストを圧縮します。

b. 買掛金・支払いサイトの延長交渉:

仕入れ先や外注先との交渉により、支払い期日を延長してもらうことで、手元資金を長く保持できます。ただし、相手企業との信頼関係が重要であり、一方的な交渉は避けるべきです。長期的な取引関係を考慮し、双方にとってメリットのある条件を探ることが大切です。

c. 在庫の適正化:

過剰な在庫は、保管コストがかかるだけでなく、現金が滞留している状態を意味します。

- 在庫管理システムの導入: 在庫の動きをリアルタイムで把握し、発注量を最適化します。

- 需要予測の精度向上: 過去のデータや市場トレンドに基づき、より正確な需要予測を行うことで、過剰な仕入れを防ぎます。

- 不良在庫の早期処分: 売れ残った商品を早期に処分することで、新たな在庫スペースを確保し、現金を回収します。

3. 資金を最適化し、安定的な財務基盤を構築する戦略

a. 資金繰り予測の精度向上:

最も重要なのは、将来の資金の流れを正確に予測することです。

- 資金繰り表の作成と活用: 日々または週単位で、収入と支出の予定を記入し、将来の残高を予測します。これにより、資金ショートの可能性を早期に発見し、対策を講じることができます。

- 複数のシナリオ分析: 楽観的、標準的、悲観的など、複数のシナリオで資金繰りを予測し、あらゆる事態に対応できる準備をしておきます。

b. 資金調達先の多様化:

金融機関からの借入れだけでなく、様々な資金調達手段を検討します。

- 金融機関からの借入れ: 銀行融資、信用保証協会付き融資、ビジネスローンなど。事前に金融機関と良好な関係を築き、資金調達しやすい体制を整えておくことが重要です。

- 政府系金融機関・補助金・助成金: 日本政策金融公庫や商工組合中央金庫など、中小企業向けの低利融資や、事業内容に応じた補助金・助成金の活用も有効です。

- クラウドファンディング: 新規事業や特定プロジェクトの資金を、インターネットを通じて不特定多数の人々から調達する方法です。

- 株主からの増資: 既存株主や新たな投資家からの出資を受け入れることで、返済義務のない自己資金を増やせます。

c. 遊休資産の現金化:

使われていない不動産、機械設備、車両などを売却し、現金化することで、一時的な資金を確保できます。ただし、売却のタイミングや価格は慎重に判断する必要があります。

d. 運転資金の管理徹底:

運転資金(売上債権+棚卸資産-仕入債務)が過大になっていないか常に確認します。特に成長期にある企業では、売上増加に伴い運転資金も増加しがちであり、この増加を賄うための資金が不足する「成長のジレンマ」に陥らないよう注意が必要です。

資金繰り改善における心構えと実践のヒント

- 早期着手と継続的な見直し: 資金繰り悪化の兆候が見られたら、すぐに手を打つことが重要です。また、一度改善しても、経済状況や事業環境の変化に応じて、常に資金繰り計画を見直し、改善活動を継続していく必要があります。

- 経営者自身のコミットメント: 資金繰り改善は、単なる経理部門の仕事ではありません。経営者自身が資金の流れを深く理解し、全社的な意識改革を主導することで、初めて効果的な改善が実現します。

- 専門家の活用: 税理士、公認会計士、中小企業診断士など、財務の専門家からアドバイスを受けることも有効です。客観的な視点からの分析や、資金調達に関する具体的な情報提供が期待できます。

- キャッシュフロー計算書の活用: 損益計算書や貸借対照表と並び、キャッシュフロー計算書は資金の流れを把握するために不可欠な財務三表の一つです。営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュフローを分析することで、どこから資金が流入し、どこへ流出しているのかを具体的に理解できます。

まとめ

資金繰り改善は、企業の安定と成長を支えるための不可欠な経営課題です。売上向上、経費削減、売掛金回収の迅速化、在庫の適正化、適切な資金調達、そして精度の高い資金繰り予測など、多岐にわたる戦略を複合的に実施することで、強固な財務体質を構築することができます。目先の資金不足を解消するだけでなく、将来の成長を見据えた長期的な視点に立ち、継続的に資金繰り改善に取り組むことが、企業の成功を盤石なものにするでしょう。本稿で紹介した戦略とヒントを参考に、貴社の資金繰り改善に役立てていただければ幸いです。