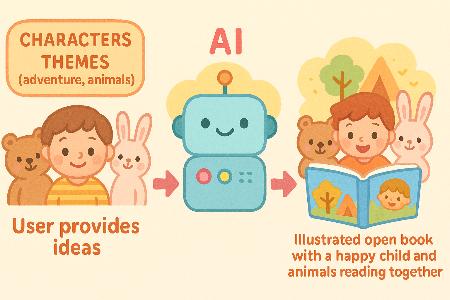

以下、AIで子供向けの物語を生成するアプリです。プロンプトを入力すると物語(テキストと同時に音声ファイル)を生成します。なお、本文後半に小説を生成するアプリも掲載しています。

プロンプト

-おはなしのあらすじ

ふしぎな森でまいごになった主人公が、どうぶつたちと力をあわせて家に帰るぼうけん物語。

-でてくる人やどうぶつ

げんきな男の子「ゆうき」、おしゃべりなリス「チッチ」、ものしりなフクロウの「はかせ」

-よんでほしい人

小学校低学年

-おはなしのしゅるい

ぼうけん、ファンタジー

-おはなしのふんいき

わくわくして、心があたたかくなる

生成した物語

音声

文章

1.ふしぎな森のまいご

げんきな男の子、ゆうきは、むしとりあみと、かごをもって、いつもの公園にきていました。

「きょうこそ、かっこいいカブトムシをつかまえるぞ!」

ゆうきは、やる気まんまんです。

公園のすみっこで、きれいなきいろのちょうちょをみつけました。

ひらひらと、まるでおどっているようです。

「わあ、きれいだな。まてー!」

ゆうきは、ちょうちょをゆっくりとおいかけました。

ちょうちょは、公園のおくへ、おくへと飛んでいきます。

そこは、いつもはお母さんに「あぶないから、はいっちゃだめよ」といわれている、くらい森のいりぐちでした。

でも、ゆうきはちょうちょをつかまえるのにむちゅうで、森のなかにずんずんはいっていってしまいました。

・

・

・

・

「うん! チッチ、はかせ、ありがとう!」

ゆうきは、ひとりでできないことも、|仲間《なかま》と力をあわせればできるようになるんだ、ということを知りました。

5.さよなら、またあう日まで

ゆうきは、こわごわとツルのはしに足をかけました。すこしゆれるけど、とてもじょうぶです。

チッチとはかせに見守られながら、ゆうきはゆっくりと、でもしっかりと、はしをわたりきりました。

むこうぎしについたゆうきがふりかえると、そこには、いつもあそんでいる公園のすべりだいが見えました。

「あっ! 公園だ! もどってこられたんだ!」

ゆうきは、うれしくて、うれしくて、むこうぎしにいるチッチとはかせに、大きく手をふりました。

「チッチー! はかせー! ありがとう! 二人のおかげだよ!」

チッチが、目にいっぱいなみだをためて手をふりかえします。

「ゆうきー! げんきでねー! きみとの|冒険《ぼうけん》、わすれないよー!」

はかせも、やさしい目をして、大きくうなずきました。

「ゆうきくん。きょうのことをわすれるでないぞ。きみの中にある、その|勇気《ゆうき》さえあれば、どんなことも乗りこえられる。またいつでも、この森にあそびにきなさい。」

「うん! 絶対にまた会いにくるね!」

ゆうきは、二人としっかりやくそくしました。

ゆうきは、おうちのほうにむかって、力いっぱい走りだしました。

「おかあさーん! ただいまー!」

だんだん小さくなっていくゆうきのせなかを、チッチとはかせは、いつまでも見送っていました。

ふしぎな森でのドキドキの|冒険《ぼうけん》は、ゆうきをすこしだけたくましく、そして、たくさんのやさしさを教えてくれました。

ゆうきの心の中には、チッチとはかせという、たいせつな友だちとのあたたかい思い出が、キラキラと光っていました。

参考のため、小説も作成してみました。音声ファイルの漢字等の日本語表現が違う点もあります。漢字を音声に変換することは難しいようです。

AI小説ジェネレータ

第1章 新しい風、あるいは嵐

渓谷を渡る風が、旅館「山吹荘」の古い瓦をそっと撫でていく。創業百年。伊豆の山間にひっそりと佇むこの宿は、かつて多くの文人墨客に愛された名旅館だった。しかし、その栄光も今や色褪せた写真の中だけの話だ。

帳場の奥、年季の入った黒柿の机に肘をつき、女将の島崎恵子(しまざきけいこ)は重いため息を吐いた。六十を過ぎた彼女の目には、かつての活気はなく、静まり返った館内が寂しく映る。客室の稼働率は三割を切る月も珍しくない。施設の老朽化、後継者不足、そして時代の波。いくつもの重石が、恵子の肩にのしかかっていた。

「女将、先月の収支報告です」

背後からかけられた声に、恵子はゆっくりと振り返った。声の主は、若手スタッフの宮田翔太(みやたしょうた)。都会のIT企業を辞め、二年前に地域おこし協力隊としてこの町に来て、そのまま山吹荘に就職した変わり種だ。今年で二十五歳になる。

翔太が差し出したタブレットには、無慈悲な赤字のグラフが映し出されていた。恵子はそれに目を細め、指で画面を弾くようにして消した。

「見なくても分かっているわ。それより、明日の予約は?」

「三組、六名様です」

「……そう」

短い会話が途切れる。翔太は何か言いたげに口をもごもごさせていたが、やがて意を決したように切り出した。

「女将。このままではジリ貧です。何か、抜本的な手を打たなければ」

「分かっているわよ。何度も言われなくても」

恵子の声には棘があった。翔太の言うことは正しい。正しいからこそ、聞いているのが辛かった。先代である夫を亡くしてから十年、女手一つでこの暖簾を守ってきた自負が、現実を認めることを拒んでいた。

「だから、先日お話しした件ですが……」

翔太は再びタブレットを操作し、一枚の企画書を表示させた。そこには、流麗な明朝体でこう書かれていた。

『AIコンシェルジュ・経営アシスタント導入による業務効率化及び顧客満足度向上プラン』

・

・

・

・

試食会の終わり、恵子は皆の前に立ち、深く頭を下げた。

「本日は、お越しいただき、誠にありがとうございます。私ども山吹荘は、百年の歴史を持つ古い宿でございます。しかし、これからは、古いものを大切にしながらも、新しい知恵を取り入れて、また新たな百年を目指して参りたいと存じます。この若い番頭と、あちらの……ちょっとお喋りな、機械の番頭と共に」

恵子の視線の先で、翔太がはにかみ、「ことは」がカメラアイをぱちぱちと瞬かせた。会場は、温かい拍手に包まれた。

数ヶ月後。

山吹荘は、息を吹き返していた。「AI女将のいる宿」としてメディアに取り上げられたこともあり、予約は連日満室に近い。

特に、若い世代や、IT企業の経営者といった、これまでとは違う客層が増えていた。

ロビーでは、相変わらず恵子と翔太、そして「ことは」が客を出迎えている。

「ようこそ、山吹荘へ。お待ちしておりました」

恵子の隣で、「ことは」が滑らかな音声で付け加える。

「佐藤様。本日はご結婚記念日、おめでとうございます。ささやかではございますが、当館よりお祝いのスパークリングワインをご用意いたしました。また、奥様は冷え性とお伺いしておりますので、お部屋に予備の毛布と、生姜湯をお持ちいたします」

「まあ、すごい!どうしてそれを?」

驚く夫婦に、「ことは」は少し得意げに答える。

「女将様から、お客様への『心の手紙』の書き方を、ディープラーニングいたしましたので」

その言葉に、恵子は「まったく、余計なことまで学習して」と口では言いながらも、その顔には柔らかな笑みが浮かんでいた。

翔太は、そんな二つの背中を、頼もしそうに見つめている。

渓谷を渡る風が、新しくなった山吹荘の暖簾を優しく揺らす。それは、伝統と革新が手を取り合って奏でる、心地よいハーモニーのようだった。老舗旅館の新しい物語は、まだ始まったばかりだ。